アニメとゲームの3Dモデルの違いと共通点

掲載日: 2025/04/28 更新日: 2025/05/01

3Dを勉強していると、アニメとゲームの3Dモデルの違いについて疑問に思う人が多いかと思います。

また、最近はアニメも3Dが一般的になってきたため、アニメ業界とゲーム業界どちらを目指そうか悩む人も増えているかと思います。

そこで、アニメとゲーム両方で3Dの仕事をやっていた実経験から、その違いを具体的に解説します。

アニメとゲームの違い

1.ポリゴン数の制限

【アニメ】

レンダリングされたモデルを利用するため、いくらポリゴン数を掛けてもいいので自分の理想をとことん追及できます。

【ゲーム】

リアルタイムで描画されるので、プロジェクトによって決められたポリゴン数があって、それを超えないよう一番良いモデルを作成します。

2.ツール

【アニメ】

アニメのツールは基本3D Maxです、案件によってはmayaやblenderも使われます。稀にゲームエンジンで作られたアニメもあります。例としては「Hello World」です。このアニメはUnityを使用してます。

【ゲーム】

ゲームですとMayaがメインになります。ハイエンドのゲームになるとスカルプトツール(Zbrushなど)も使われます。ゲームエンジン(UnityやUnreal)も必要です。

3.モデリング

【アニメ】

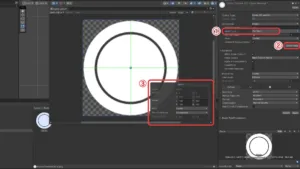

アニメは最終的に3DSMaxの「ターボスムーズ」というモディファイア(非破壊の編集ができる機能)をかける必要があるため、ハードオブジェクトの作成には工夫が必要です。

ターボスムーズとはポリゴンを自動で分割して面を滑らかにする機能です。

その際にシルエットを保つため、エッジを追加したり、ハードエッジにしたり、折り目を追加したりします。

【ゲーム】

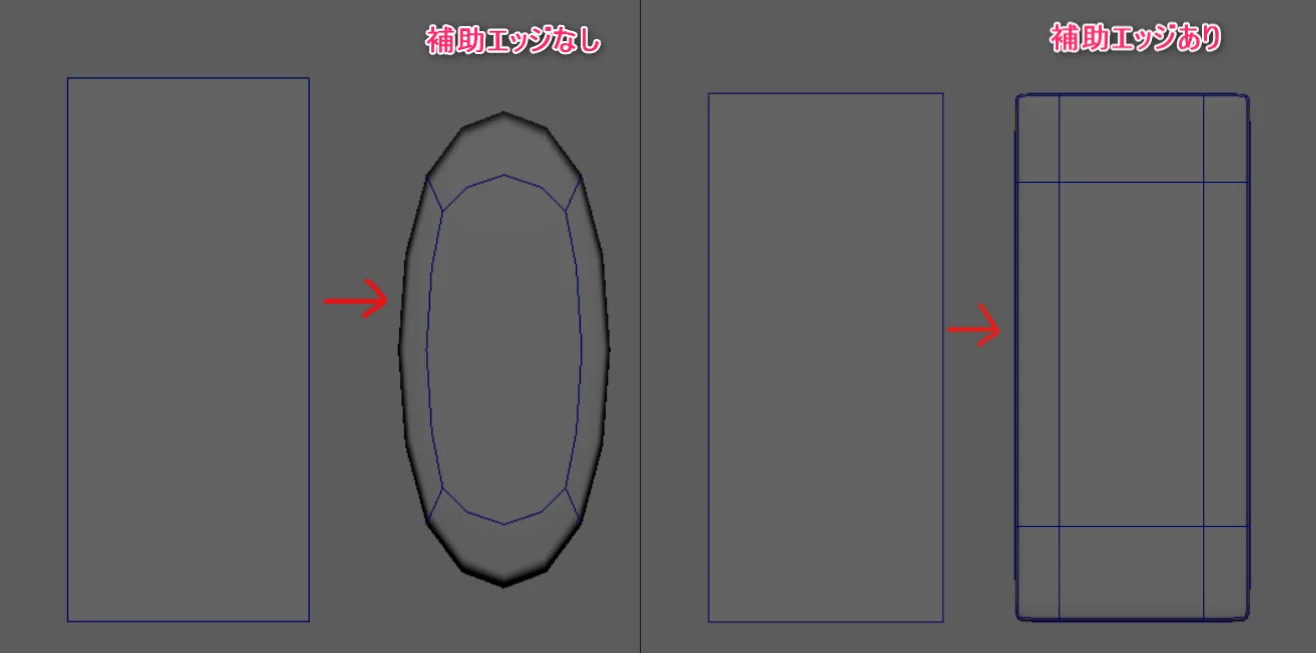

ゲームはそのまま作ったメッシュを使用します。

4.UV展開

【アニメ】

アニメのUV展開はプロジェクトによって変わると思いますが、基本はマテリアルの色をそのまま使うため、全部展開する必要はなく、必要な部分だけが展開されます。

例えばロゴ、シワ、髪、顔等。

【ゲーム】

ゲームは基本全展開し、影やハイライトを全部描き込む必要があります。

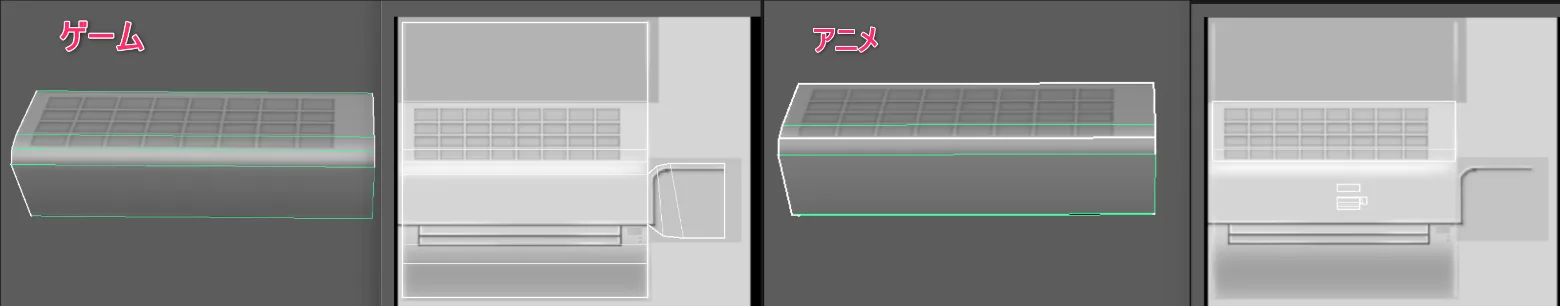

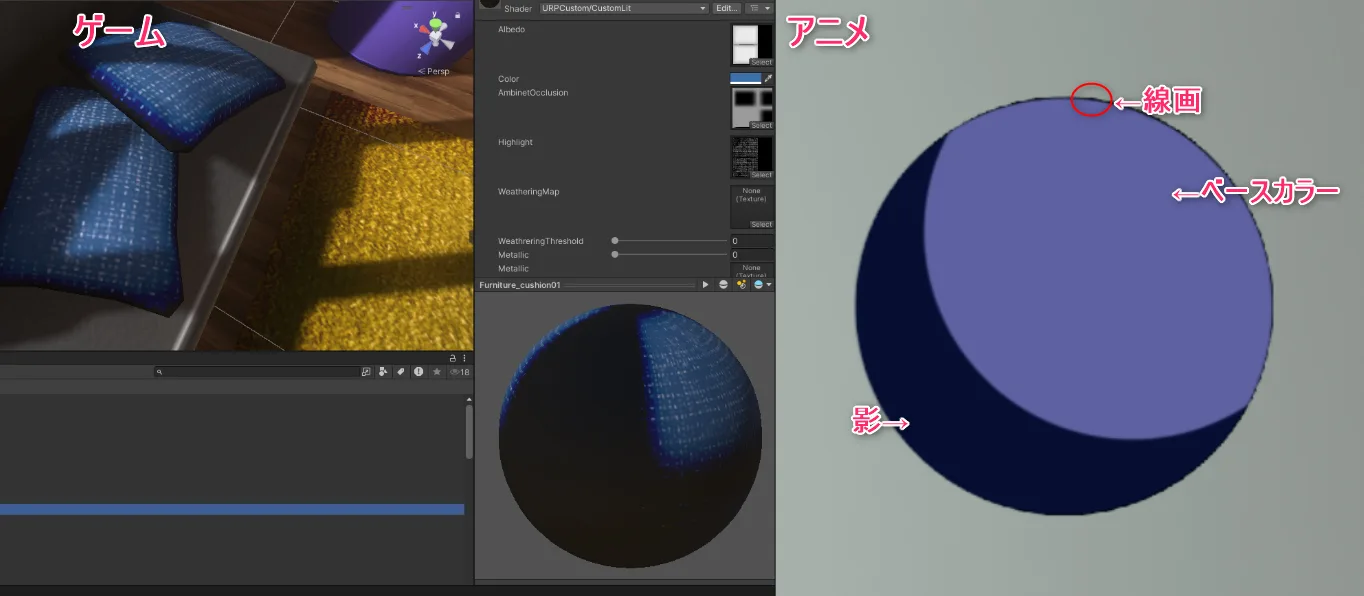

5.シェーダー

【アニメ】

アニメは3DMaxのPencil+4が使われています。

【ゲーム】

ゲームはプロジェクトによって違うシェーダーが使われますが、ゲームエンジン(UnityやUnreal Engine)のシェーダーを利用することが基本です。

共通点

1.物作りの考え方

アニメとゲームは両方エンタメとして、ユーザーを楽しませるために作られます。

まず、自分がワクワク出来て楽しいと思う物を作って欲しいです。

自分で楽しいと思えない物を作っても、他人を楽しませることは出来ません。

かといってご自身の好みに合わせすぎても他人を楽しませることは出来ません。

最近の流行りを勉強し、常に自分の価値観をアップデートすることが大事です。

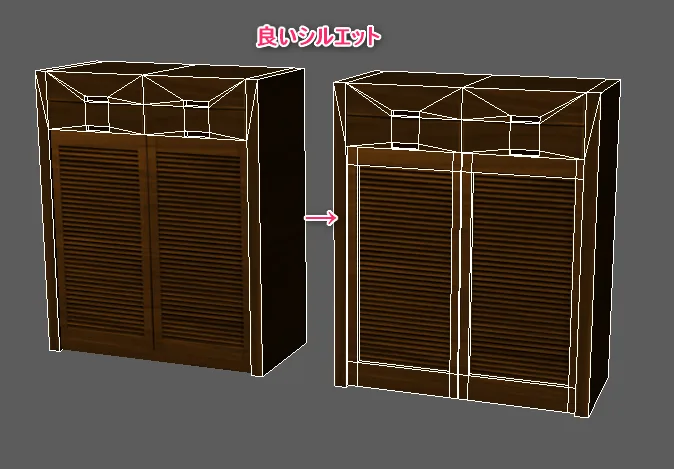

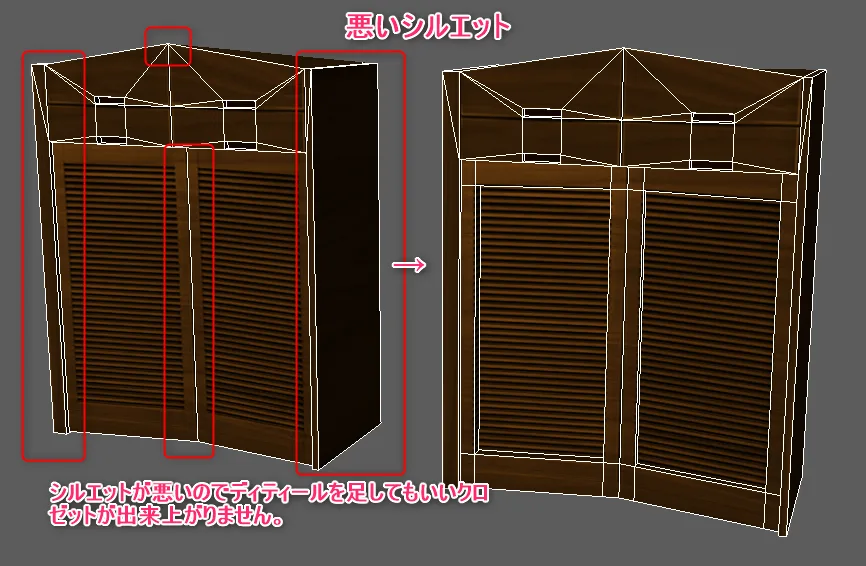

2 .モデリングの考え方

ローポリゴンから作成し、良いベースモデルを作成してからポリゴン数を増やし、ディテールを足します。

良いベースモデルというのはどういうモデルなのか?

それはシルエットがいいモデルです。

シルエットが悪いといくらディティールを足してもいい物は作れません。

まとめ

アニメとゲームの3Dモデル、いろいろな違いはあると思いますが、モデラーとして意識することは一緒です。

● 自分で楽しむ

自分がワクワクする物を作る!

最近の流行りを勉強し、それらを取り入れアップデートしながら楽しいものを作りましょう。

● モデリングの基本はローポリゴン

悪いシルエットのモデルをディティールを足してもいいものは作れません。

まずはシルエットを追求しましょう!

この2点はぜひ常に意識しておいてください。私自身も時々忘れてしまうことがありますが、常に心がけるようにしています。